斬新な発想はビッグビジネスの扉を開く。

しかし、アイデアがどんなに優れていても、それだけではヒット商品は生まれない。

アイデアを売れる商品へとつくりあげていくプロセスが重要になる。

フットケアやヘルスケアの分野で、多くのヒット商品を世の中に送り出しているAKAISHI。

同社は、利用者の視点を大切に、アイデアや機能性をカタチにすることにこだわる。

その一環として取り組んでいるのが、積層造形システムを利用したものづくりだ。

夕方、3D CADデータをシステムに送っておけば、

夜の間に自動的に造形が行われ、翌朝には試作品や試作樹脂型ができている。

試作し改善する。完成度を高めていく質とスピードが大きく向上したという。

ヒット商品の舞台裏と、ものづくり改革の最先端を取材した。

アイデアを売れる商品へとつくりあげていくプロセスが重要

子供の頃、時間を忘れて粘土で遊んでいた。最初は単なる塊に過ぎなかった粘土から、車や飛行機、ロボットなど、ある意味と物語をもったカタチが生まれてくる。その不思議さ、そしてものをつくりだすことの誇らしい気持ちはいまも覚えている。

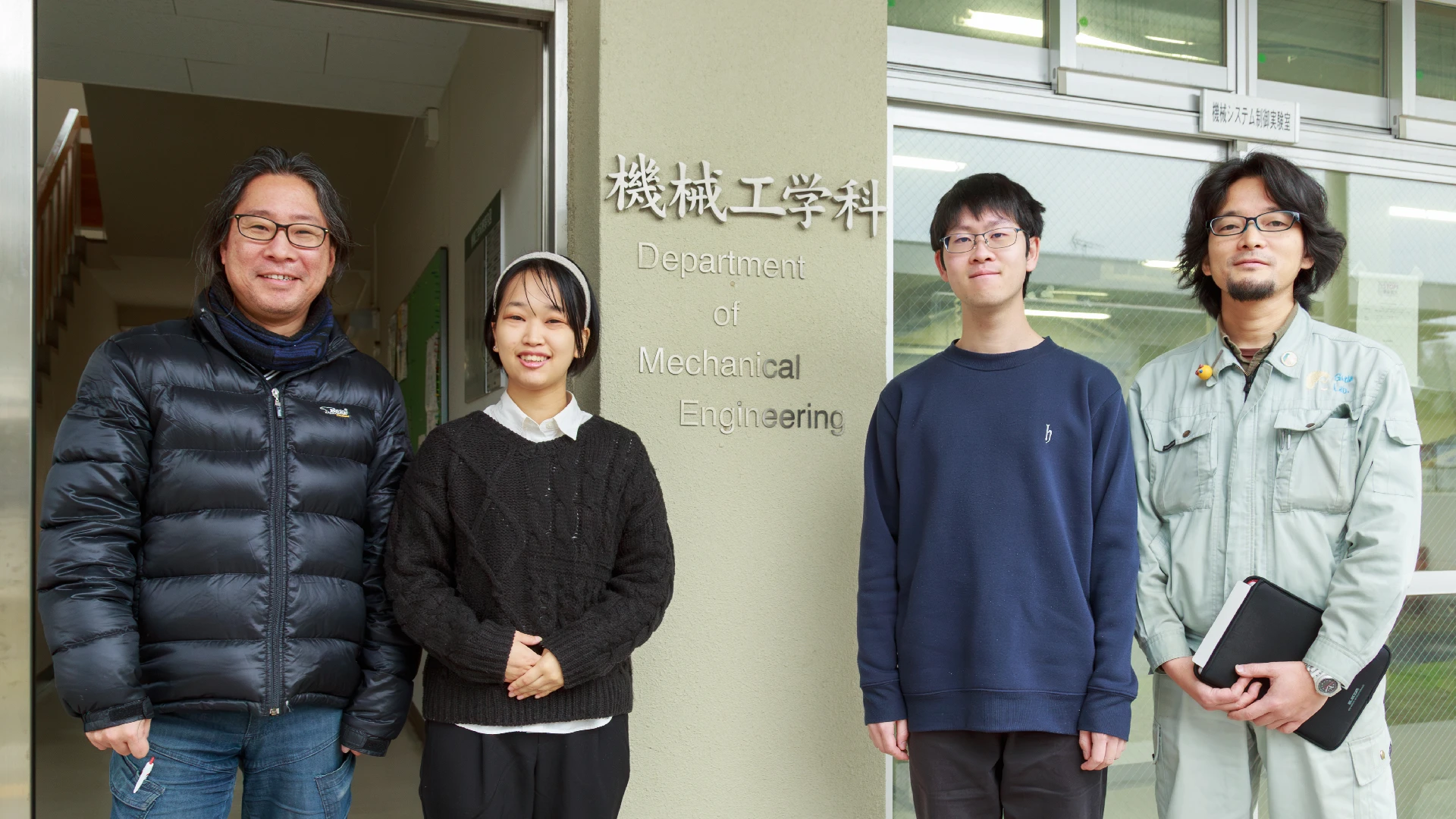

「こういうものがつくれたよと言って見せたときに、人が驚く顔を見るのが好きなんです。そういう顔が見たいから頑張ってしまう」と、AKAISHIの商品開発セクション 機能設計グループ & モデリンググループ リーダー 村岡真氏は少しはにかんだ少年のような表情で、ものづくりへの思いを口にした。

東海道道五十三次の宿場町、静岡県静岡市丸子に本社のあるAKAISHIは、フットケアやヘルスケアの分野でいままでにない価値をもつヒット商品を次々と生み出している。ものづくり界に新風を吹き込むオリジナリティ豊かな企業だ。

MSYSユーザ紹介「Infinite Ideas」でAKAISHIを採り上げるのは二度目となる。会社の歴史や概要については前回に詳しく紹介してあるので、そちらをご覧いただきたい。ただ、強調しておきたいポイントは、AKAISHIが「機能性を重視し、確かな満足感の提供」に徹底してこだわっているという点だ。その成果は、同社の商品にロングセラーが多いことにも表れている。健康志向の高まりとともに躍進を続ける同社が、厳しい競争を勝ち抜いている秘密は、こうした企業姿勢にもあるといえるだろう。

例えば、O脚補正、美脚エクササイズなどの目的を持った機能性サンダルの商品開発では、整形医学、生体力学、靴人間工学など、医学的かつ科学的な観点から研究や検討を重ねている。また、フェイスマッサージや肩コリ解消グッズなどヘルスケア商品では、試作品をつくって使い心地の検証を繰り返している。裏付けをしっかりとること、そしてなによりも利用者の視点に立った斬新な発想が競争力の源泉となっている。

アイデア会議にはものづくりセクションとは関係のない社員も参加

現在、同社の商品数は約250種。商品ライフサイクルが早いヘルスケア関連は、1年に4種から7種くらいのペースで新商品が開発されている。新商品の命運を握るアイデア出しは、原則、全社員参加だ。定期的に開催されるアイデア会議の時期が近づくと、頭を悩ませている社員も多いという。

「アイデアには数も必要ですから、社員の皆には無理矢理にでもひねり出してもらっています。また、技術的にできる、できないなど、既成の考え方に縛られずに発想を広げていくために、アイデア会議にはものづくりのセクションとは関係のない部門の参加も積極的に実施しています。突飛なアイデアがでてくると、会議は本当に盛り上がります。商品化に至らなかったアイデアもストックしておいて、違う商品で活かすケースも多いですね」と村岡氏は話す。

アイデアの採用を決めるポイントは何か。それは、ニーズはあるけれど、まだ商品化されていなくて、いままでにない価値を利用者にもたらしてくれるものだという。村岡氏は1つの例として、履くだけで踵をケアできる「うるおいジェルソックス」を挙げた。

ジェルソックスは女性社員が発案した。カサカサ、ザラザラした踵の手入れといえば、角質を削って保湿オイルやクリームを塗るのが一般的だが、そのまま寝るとふとんなどにクリームがついてしまう。生地にうるおい成分を配合したソックスはこれまでもあったが、寝ている間に脱げてしまいやすいのが欠点だった。ジェル状のソックスなら、寝相が悪くても脱げることはなく、踵と足の裏、外側までぴったりフィットしてうるおいを逃さない。

アイデアも機能性も優れている。しかしそれだけでは、ヒット商品は生まれない。アイデアを売れる商品へとつくりあげていくプロセスが重要になる。その鍵の1つが、試作品による検証だ。

夜の間にシステムが自動的に試作品や試作樹脂型を製作

いったいジェル状のソックスとはどのようなものか。まだ市場に存在していないために想像するしかなかったが、とにかく早く自分の目で確かめてみたかった、と村岡氏は振り返る。従来は、試作樹脂型(以下、簡易型)や試作品のオーダーを外注していたが、コストもかかるし、手元に届くまでの二週間近くは作業を進めることができない。

同社では、2年前から積層造形システムを利用したものづくりに取り組んでいる。積層造形システムは、3D CADデータをもとに造形材料を使って何層にも重ねて立体的に絵を描いていくようにデータを具現化していく。「3D CADで設計したデータを積層造形システムに送ってから退社すると、夜の間、システムが自動的に造形してくれます。翌朝、出社したときには試作品や簡易型ができている。まるで魔法みたいです(笑)。私たちは手を煩わすことなく、必要なときに試作品や簡易型をつくることができて、気になる点をすぐに確認し次のステップに移れます。効率化やクオリティ面で非常に大きなメリットがあります」(村岡氏)

同社では様々な商品の試作品、簡易型、治具※1の開発に積層造形システムを活用しているが、それは造形材料として耐熱性といった特長をもつエンジニアリングプラスチック(エンプラ)※2やスーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ)※3などが使用できたからだ。

ジェルソックスの場合、足の形をした簡易型をつくり、エラストマー※4という樹脂材料を使って試作品をつくった。2.5mmくらいの厚さで成形するためには、エラストマーを高温で簡易型に流し込む必要があり、簡易型の造形材料に200℃くらいまで耐熱性のあるPPSF樹脂※5を使用。射出成形機に簡易型をセットし、スイッチを入れたとき、果たしてできるのか、確信はなかったという。「できるだけ完成品に近づけたかったので、最終的には300℃くらいまで温度を上げ、圧力をかけてつくったのですが、大丈夫でした」と村岡氏は話す。エラストマーが簡易型の中に入っていく通り道となる部分を、簡易型本体と分けてつくることで圧力を逃し型の破損を防ぐ工夫も施した。

ジェルソックスの試作品を見たとき、そのインパクト、そして手にしたときのプルプルした感触が新しくて、これはヒットすると直感したという。試作品では心地よく履ける伸び率なども確認したという。

※1 治具(ジグ):工作物の固定など加工を補助する道具

※2 エンジニアリングプラスチック:合成樹脂の中で主に耐熱性を強化してあるもの。耐熱温度100℃以上

※3 スーパーエンジニアリングプラスチック:耐熱温度は150℃以上、長期間使用できる特性をもつ合成樹脂

※4 エラストマー: ゴムのような弾性をもつ材料の総称

※5 PPSF樹脂: Polyphenylsulfone(ポリフェニルサルフォン)の略。耐薬品性・高耐熱(約200℃)樹脂

検証、修正して完成度を高めていく スピードと質が大きく向上

日常生活の中でも、頭の中で想像していたことと実際は違う、といったケースはよくある。商品開発でも同様だ。利用者の視点に立って、実際に手に持ち、使ってみて初めてわかることも多いという。商品開発セクション 機能設計グループ & モデリンググループ 池田茂夫氏は、肩と首のコリをほぐすマッサージ器具の試作品を手にしてこう説明した。

「首にあたる部分の使い心地を確かめたくて、PC樹脂※6で簡易型をつくってエラストマーで試作品をつくりました。いままでは、社員に使い心地を試してもらうとき、例えばABS樹脂※7でつくった試作品を本当は柔らかいと思って使ってみてと言っていましたが、いまは完成品と同じか、近い材料でつくった試作品で効果を確認できます。検証、修正して完成度を高めていくスピードと質が大きく向上しました」

PC樹脂は耐熱性や強度もあり、PPSFよりも低価格であることから、同社では簡易型の造形材料としてよく利用している。また、耐熱性や耐久性は低いが、安価であるABS樹脂は形状を確認する試作品づくりに利用しているという。「ABS樹脂を使って機能性サンダルのパーツを試作しています。外観の不良はもとより、のりしろがどれくらいあるのかなど製造段階での問題点も具体的に見えてきます。また、サンダルの生地などを考える工程では、試作品に実際の生地を貼ってイメージを広げるといったこともしています」(村岡氏)

射出成型後の変形を防止する治具もABS樹脂を使用してつくっている。また、新しい試みとして、サンダルを履くときに足の裏をのせるフットベッドと呼ばれる部分の形状を測る簡易ゲージもABS樹脂で製作したという。「フットベッドの形状にはこれまでのノウハウが集約されています。これが崩れると狙っていた効果も上手くでてこない。そこで、形状がきちんとでているかどうかを簡易ゲージで測っています。特に中国で生産を行っているケースでは、このような事前の検証が非常に役立っています」(池田氏)

同社のものづくり革新に積層造形システムはいまや不可欠な存在だ。「コストも時間もかかることなく、試作品をつくれることが社内で知れ渡ってしまったので、営業からも気がねなく意見や要望がどんどんでてきます。無難な開発からは面白いものは生まれない。毎回がチャレンジで、大変だけど楽しいですね」と村岡氏は笑顔になる。同社ではモデリンググループというセクションを立ち上げ、これまで蓄積してきた積層造形システムの活用ノウハウをベースに、他社のものづくりを支援する新事業もスタートさせた。

インタビューの後、同社のパートナー工場を見学した。次々と、顔とアゴをマッサージする器具が生まれていく。その様子は見ていて飽きることがない。帰り際に、完成品の1つをおみやげとしていただいた。風呂あがりにビールを飲みながら、顔とアゴのマッサージ器具でリラックスするのが、毎日の癒しのひとときとなっている。

※6 PC樹脂: Polycarbonate(ポリカーボネート)の略。高強度・高耐熱(約140℃)樹脂

※7 ABS樹脂: 耐衝撃性に優れており硬い。耐熱性約100度程度であるが、低価格で汎用性のある樹脂

AKAISHIでの積層造形システム活用例