「ソーシャルメディアがものづくりを変える」そう語るのは家電ベンチャーCerevo(セレボ)の岩佐琢磨氏だ。

今、ソーシャルメディアを通じてニッチな分野で新たなグローバルマーケットが生まれ始めているという。

そうした動きを支えているのが多品種少量生産の実現である。なかでも試作はもとより最終製品まで小ロット生産を可能にする3Dプリンターヘの期待感は高まるばかりだ。

日常生活に適したユーザ・インターフェースを研究し、自らものづくりを行っている公立はこだて未来大学の塚田浩二氏は「ユーザの意見をその場で反映し数時間で試作品がつくれる、このスピードは開発期間の短縮だけでなく、完成度を高めることにつながる」と話す。アメリカのオバマ政権は3Dプリンターを製造業改革の鍵と位置付けている。研究者でありクリエイターである塚田氏と、家電ベンチャーの経営者である岩佐氏、2人の視点から3Dプリンターによるものづくり革命の現在と未来を探る。

多品種少量生産というものづくりの新しい流れ

食べると音の鳴るフォーク&スプーン。「よく噛んで食べるのよ」「人参も食べてね」、小さな子供を言葉で説得するのは難しい。でも、食べ物や噛む回数によってフォークやスプーンが様々な音を奏でたらどうだろう。「次はどんな音が鳴るのかな」。好き嫌いの多い子供でも、食べるのが楽しくなるかもしれない。

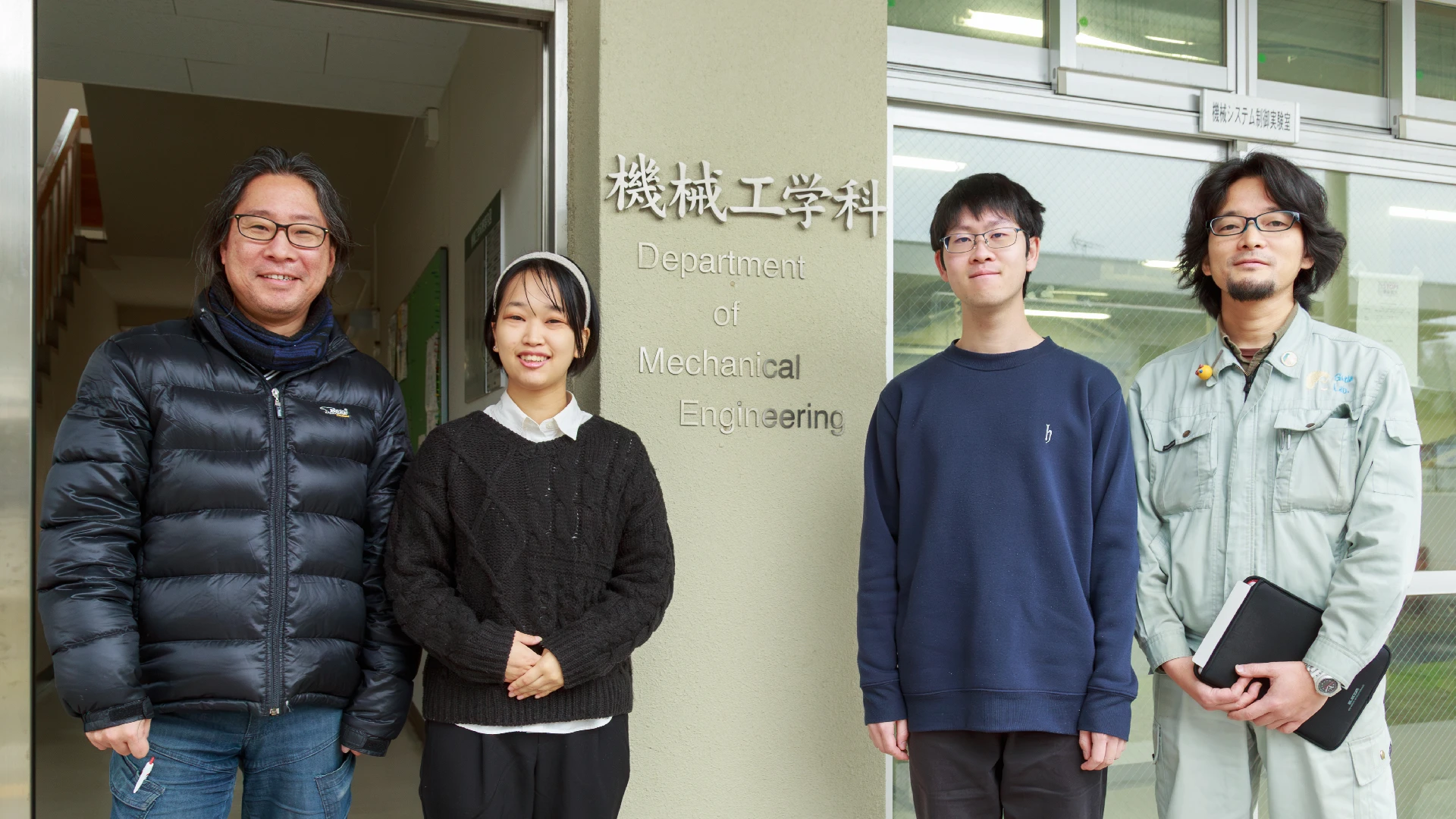

この画期的な食器の名はEaTheremin(イーテルミン)。開発したのは、公立はこだて未来大学 情報アーキテクチャ学科 准教授 塚田浩二氏の研究チームだ。日用品にセンサやコンピュータを組み込んで暮らしをより豊かにするシステムの研究開発を行っている。フックに洋服をかけると自動的に洋服の写真を撮影しデータベース化するタンス。投函された郵便物を自動撮影し重要度を判定した上でWeb上に通知する郵便箱。洗濯物の乾き具合を電気抵抗値により計測し乾いたことを知らせるハンガー。2012年には独立行政法人産業技術総合研究所 栗原一貴氏との共同作品「SpeechJammer(スピーチジャマー)」でイグ・ノーベル賞(Acoustics Prize:音響学賞)※1を受賞した。気遣いもなく話し続けるおしゃべりな人の邪魔をするユニークなスピーカー風装置だ。

EaTheremin(イーテルミン)

日常生活に適したユーザ・インターフェースを探究し、次々とアイデアをかたちにしていく塚田氏だが、研究をさらに進める上で壁となったのが量産化だった。「私はものをつくっていますが、研究者ですから製品の販売が目的ではありません。通常、研究成果は論文で発表し学会などで評価されます。しかしユーザ・インターフェースに関わるものづくりを行っているため、できるだけ多くの人に使ってもらって社会の判断やユーザの意見を取り入れて改善することも重要です」しかし、量産化の道は険しい。研究のための量産化は、分析し判断のできる小ロットで十分であるが、それでも個人で量産し販売を行うには資金もノウハウもない。そのためこれまでは断念するしかなかったという。

ところが、ここ数年で状況は大きく変わった。小ロットで生産し販売する多品種少量生産時代の胎動が聞こえ始めた。その背景には、試作品の作成を容易にする3Dプリンター、Web上で資金を募るクラウドファンディング※2など、多品種少量生産を可能にする環境が整ってきたことがある。塚田氏は、量産化とともにものづくりの新しい流れを創る一員となるべく、プロダクトに特化したクラウドファンディング「Cerevo DASH(セレボダッシュ)」にEaThereminを公開し支援者を募集することにした。

※1 イグ・ノーベル賞 1991年、雑誌編集者マーク・エイブラハムズが創設。「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して与えられる賞。2006年から日本人の受賞は6年連続。

※2 クラウドファンディング 不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語。

アイデアをかたちにするスピードが競争力となる

Cerevo DASHを運営する家電ベンチャーのCerevoは、大手家電メーカーの企画開発部に所属していた岩佐琢磨氏が2007年4月に一念発起し設立した。社名にはConsumer Electronics(家電)をRevolution(革新)するとの思いが込められている。「ほとんどの家電製品は大手メーカーがつくっています。洋服などに比べて家電製品の選択肢は非常に限られたものです。洋服のように家電をもっと多様化させたい。1人ひとりのユーザのニーズに応える家電をつくることで、世界中の人々の生活をより便利で豊かにしていければというのが会社設立の目的です」(岩佐氏)

家電の多様化を進めるためには、様々な視点から生まれるアイデアが必要となる。自社内での発想には限りがあるため、2012年3月、クラウドファンディングCerevo DASHを設立し、アイデアをかたちにしたい人と、アイデアを支援する人を結びつける仕組みをつくった。企画内容、量産体制、流通経路などを総合的にサポートし、一緒になってビジネスを進めるスタイルが特徴だ。支援者から資金を募る前段階として、Cerevo DASHでは審査とアドバイスを行っている。試作品の有無、製作能力や経験、金額見積もりの妥当性などを検証し、審査をクリアしたアイデアだけが次のステップの支援者募集に進むことができる。この1年間で100件近くの応募があった中、Cerevo DASHのサイト上で掲載されたのが9件。そのうちの1件が、塚田氏のEaThereminである。

「塚田先生は技術に関して100%わかっていて筺体も電子回路もつくれる。しかし中国で安く生産して日本に輸送するといったことは専門外です。ちょっと足りないピースを私たちが埋めていけば前へ進めていくことができる。何もわからないという応募者の方もいらっしゃいますが、それではコストがふくらむばかりです。最後の一歩、二歩をフォローするケースが多いですね」(岩佐氏)

Cerevo DASHで支援者を募集する場合、重要なポイントとなるのが試作品だ。アイデアの良さをわかりやすく伝えるために、試作品を使って写真やビデオによるプレゼンテーションをサイト上で行い、ファンを広めていく。EaThereminは、フォークの持ち手と先端が別の電極になっており、食べ物を刺して口にした瞬間に体を通じて電極間に微弱な電流が流れ、それを検出して音が鳴る。塚田氏は情報科学が専門のため、電子回路やソフトウェアを考えることが中心となり、当初は形状にはあまりこだわってこなかったという。しかし、日用品のユーザ・インターフェースの研究を進める上で、見た印象や持ちやすさなど形状に関する情報は大事な要素となる。研究目的であるため、さまざまな角度からの分析を行いたいが、試作のたびに金型の作成を依頼していては多くのコストと時間を要してしまう。そこで、塚田氏は2008年に研究室へ導入した3Dプリンター「Dimension(ディメンジョン)」を利用した。

3DプリンターでつくったEaThereminの試作品を手に持ってみると、大人でもサイズが大きく持ちにくい。これでは子どもの小さな手では扱えないことが一目瞭然だった。子供が使ってストレスを感じないサイズはどのくらいだろう。岩佐氏も議論に加わることがあった。「このくらいでどうだろう?」。塚田氏がCADデータを修正し3Dプリンターに入力。1時間後、改善された試作品を手に再び議論が始まった。

「試作品をつくってユーザの意見を聞いて改善していく。このプロセスがものづくりでは大切ですが、その場で意見を交換して試作が行える。アイデアをかたちにするスピードは、開発期間の短縮だけでなく完成度を高める上でも重要です」(塚田氏)

Cerevo製品の試作も3Dプリンターを使用している。Ustreamなどの動画配信サービスに、PC不要で高画質な映像をライブ配信できるLiveShell(ライブシェル)も製品化に向けて3Dプリンターを使って実際のサイズで試作品をつくり検証を行った。手に持った感覚も商品の価値を大きく左右するからだ。LiveShellは現在、日本はもとより世界19カ国で販売している。

「資金がない。スピードが勝負。この2点は家電ベンチャーの特徴です。従来、金型をつくって試作していたのに比べ、3Dプリンターなら1/10の価格、数日を要した納品時間も数時間です。このスピードはベンチャーの強みを伸ばしてくれます」(岩佐氏)

ソーシャルメディアがものづくりを変えた

なぜ、いま多品種少量生産なのか。岩佐氏は「ソーシャルメディアがものづくりを変えた」と話す。ソーシャルメディアを活用すると、爆発的に広がる用途に関するアイデアやニッチなニーズを得ることができるという。

「例えば、同じ趣味の人が集まるコミュニティでは、その趣味を持っている人たちにしかわからない不満やニーズが掲載されています。様々なニッチな分野のコミュニティで多くの人が発言することによって用途は爆発します。すると、特定の用途に応えるベンチャーが現れ、マニアの心に響く商品を開発し販売。その商品に関したユーザのコメントがブログに掲載されると、世界中のマニアが、あのブログを見たかと。一瞬で商品の情報が世界中を駆け巡ります」(岩佐氏)

ニッチであっても、これまでになかった新しい分野を拓くことにより、グローバル市場で90%以上のシェア獲得も夢ではない。大手のメーカーが参入するまでにユーザの声を反映させたモデルチェンジを繰り返して、圧倒的なブランド力を確立することもできる。「面白い時代になってきたなと思います」(岩佐氏)

多品種少量生産を支える環境に目を向けると、3Dプリンターにより試作品だけでなく部品や最終製品も小ロットで作成できるようになってきた。電子部品も小ロットで調達可能だ。資金が足りなければクラウドファンディングで募集する。中国で急増する受託生産サービスEMS(Electronics Manufacturing Service)を活用して製造し、賃料が安い中国の倉庫に保管しておく。そして世界中のオンライン通販からの発注に対し、すべて1つの倉庫から出荷する。新しいものづくりの流れは大きなムーブメントになりつつある。

ものづくりの未来を拓く3Dプリンター

アメリカは自国の製造業復活の鍵として3Dプリンターを掲げている。新たな産業をつくりだすための第一歩として2012年、アメリカのオバマ大統領は全米1,000の学校に3Dプリンターの導入を開始した。

「子供の頃から音楽の授業を受けるように、ものづくりを学ぶ。形状をつくって構造を考えることに慣れ親しみながら大人になった人がたくさんいる国と、大学や社会人になってから3Dプリンターに初めて触れた人が少数しかいない国とでは、ものづくりのパワーが異なってくる。アメリカの本気度が伝わってきます」(岩佐氏)

「小学校の図工の時間で3Dプリンターを使う授業ができると、ものをつくる考え方が大きく変わると思います。粘土でかたちをつくることと、データを入れてかたちになってでてくる世界は大きく違います。手づくりとデジタルものづくりの両方を知ることが、これからは大切です」(塚田氏)

ものづくり革命の最前線で挑戦を続けるCerevo DASH。この1年間で目標の投資金額を達成できたのは4件、支援者の手元に届いているのは2商品(2013年5月現在)である。EaThereminは目標の投資額を達成できなかったが、量産に向けて知見が得られたメリットは大きいと塚田氏は話す。「今後、Cerevo DASHのようなクラウドファンディングが上手く機能するようになると大きな市場を生み出す可能性は大いにあります。そこでは3Dプリンターを自在に使いこなすクリエイターが活躍していることでしょう」

EaThereminはいまも改善が続けられており、最新バージョンでは、食べるとドレミファソラシドの音が奏でられる。新しい機能を説明する塚田氏は楽しそうだ。研究やものづくりに終わりはない。その道は未来に続く。