2013年、顎顔面(がくがんめん)再建の共同研究を行うため、カナダのアルバータ大学にビジティング・プロフェッサーとして招かれた東京歯科大学の松永智准教授。3D模型を用いた、精度の高い診断やプレオペレーションなど、3D技術を駆使した最先端の驚くべき歯科医療を目の当たりにした。

帰国した松永准教授から報告を受けた東京歯科大学の井出吉信学長は「3D技術の活用が、将来の本学にとって重要な研究課題になる」と確信。同大学は患者一人ひとりのデジタル情報を使い、治療に役立てる医療系ファブラボを設置。現在、3Dプリンターを用いた症例は120件以上を数え、他大学との連携も広がっている。3D技術で歯科医療からリスクをなくしていく、歯科医学・医療の最前線を取材した。

1世紀を超えて歯科医学・医療の分野をリード

100年以上前の歯科診療風景がモニターに映し出された。日本で最初の歯科大学として1890年に創立された東京歯科大学に、記録として残されている写真だという。ハンドルのついた電話機、割烹着のようなユニフォームを着る受付の女性に明治時代を感じる。東京歯科大学の学長室で井出吉信学長は画面を切り替えながら同大学の特徴を紹介してくれた。

「初めて歯科医学専門学校から大学(旧制)として認可された1946年に東京歯科大学市川総合病院を設立しました。日本では珍しい歯科単科大学が有する医科・歯科総合病院です。70年以上前から医学全体の中で歯科を捉えることを重視し、医師と歯科医師との連携、医歯学協働による研究に取り組んできました。例えば顎の骨折は外科で治療できますが、噛み合わせは歯科医師の担当です。こうしたチーム医療は高齢化社会においてますます重要となります」

同大学は市川総合病院に加え、最先端の施設設備を備える水道橋病院、地域医療を支える千葉病院の3つの病院で多様な臨床教育を行っている。また患者さんとの信頼関係を築くうえで欠かせないコミュニケーション能力の向上にも力を注ぐ。「歯科医師たる前に人間たれ」。野口英世の恩師として知られる同大学の建学者、血脇守之助氏の哲学がいまも校風として息づいている。

「食べることを管理することが歯科医療の重要な役割です。高齢になると食べる機能が低下し、肺炎の要因となる誤嚥(ごえん)※1 を起こしやすくなります。なぜ誤嚥をしてしまうのかというと…。これは胃カメラの映像です」

解剖学の教授でもある井出学長の、図や画像を使った説明は視覚的でわかりやすい。「歯科医学・医療では目で見て、触って感じて、3次元で想像することが大切です。例えばこれは舌骨※2 の3D模型です。舌骨の動きは飲み込むときのポイントとなります。学生の理解を深めるために患者さんのCT(Computed Tomography、コンピュータ断層撮影)データをもとに3Dプリンターで造形しました」

2014年に同大学は、歯科大学でいち早く3Dプリンターを導入した。次代を担う歯科医師を育てるためには最先端の環境で学ぶことが大切になるという。「本学は教育に力を入れています。その成果が16年連続歯科医師国家資格合格率No.1という実績にあらわれています。2017年度の平均合格率が約60%のところ、本学の合格率は90%以上です。歯科医療のデジタル化が加速する中、学生時代に3D技術に触れておくことは重要な経験となります」同大学では、解剖学はもとより口腔外科でも3Dプリンターを積極的に活用しているという。「例えば、神経まで再現した顎の3D模型を作製します。その模型にインプラントを入れてみたり、模型を切断してプレオペレーションを行ったりしています。神経に触ると麻痺を起こしてしまうので、3D模型を使い、神経までどれくらい距離があるのかを感触として確かめておくことはとても大事です。本学と本学附属病院が協働で3D技術の歯科医療への活用を研究して臨床の場で役立てています」

※1 誤嚥:喉の奥には空気の通り道である気管と、水分や食べ物が通る食道が並んでいる。水分や食べ物が食道ではなく気管に入ってしまうことを誤嚥という。

※2 舌骨:舌骨は喉仏の一番上にあるアーチ状の骨。口を開けたり、ものを飲み込む時に動く。

医療系ファブラボを中心とする最先端の歯科医療

東京歯科大学における3D技術活用の本拠地となる「ファブラボTDC(Tokyo Dental College)」は口腔科学研究センターの一角にあった。3Dプリンターなどデジタル工作機械の利用環境を個人に提供するファブラボ。医療系ファブラボは患者一人ひとりのデジタル情報を使って治療に役立てていく。

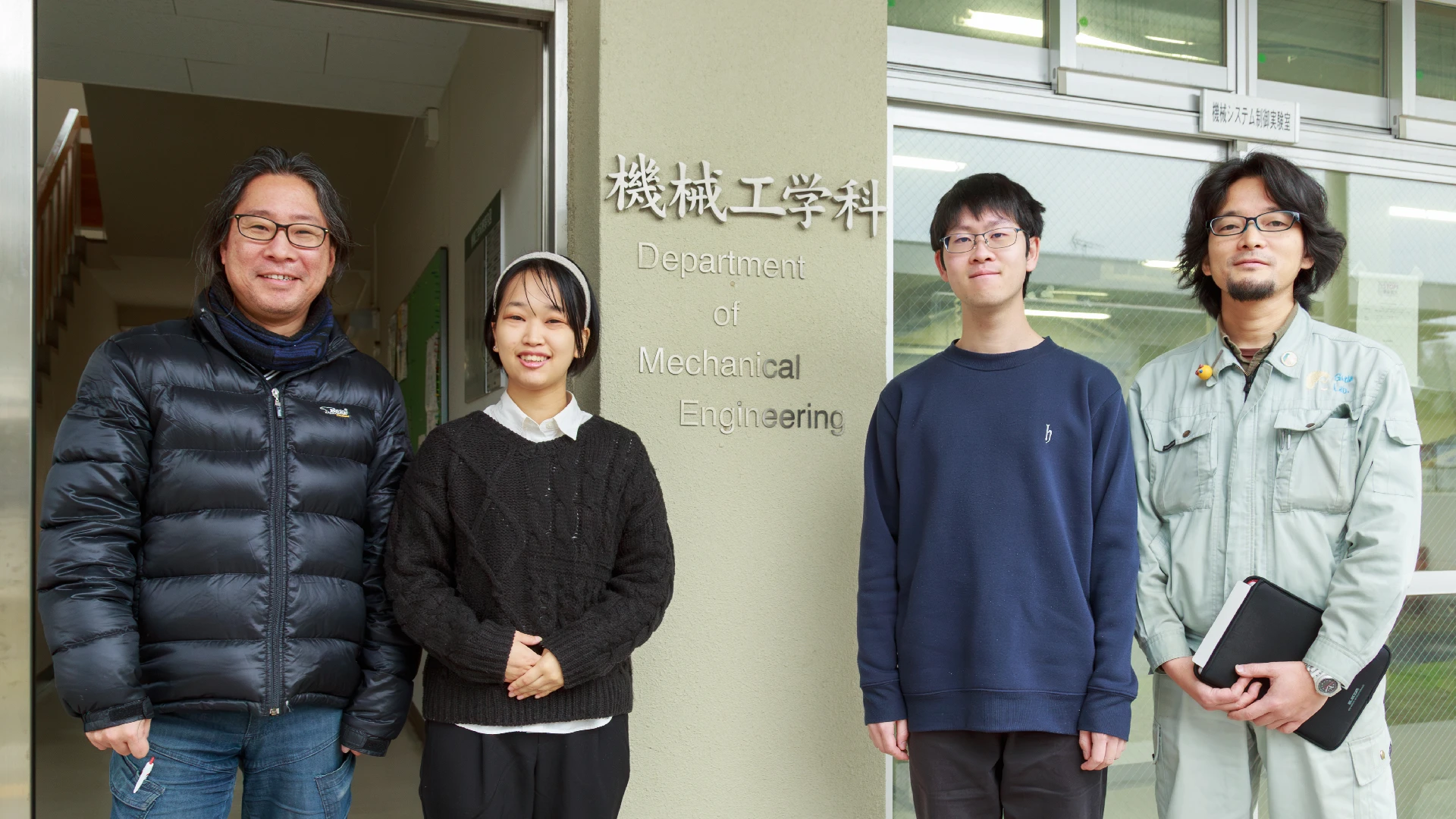

ファブラボTDCのルーツはカナダのミゼリコルディア病院の医療系ファブラボだ。2012年4月、東京歯科大学 解剖学講座 松永智准教授は顎顔面再建の基礎的共同研究を行うため、アルバータ大学工学部およびミゼリコルディア病院 顎顔面インプラント補綴(ほてつ)※3 リハビリテーション科(iRSM)にビジティング・プロフェッサーとして招かれた。そこで目にしたものが、MMRM※4 を中心とする最先端の歯科医療だった。

顎顔面再建手術について、実際に担当する遠隔地の先生とiRSMの先生がネットワークを介してパソコン画面でCTスキャンの3D画像を動かしながら手術の計画を立てる。計画を立てたら、患者のCTデータを使って3D模型を造形し宅配便で送る。担当医師はその3D模型を切断してプレオペレーションを実施。手術後、手術した顎の3D模型を作製しインプラントの埋入方向などを検討する。

「3D模型はその患者さんのCTデータから造形しているため、神経や歯の位置、顎の形などをそのまま再現しています。プレオペレーションで3D模型を切断することにより手術の経験に近い感覚を得ることができます。これは凄いと思いました」帰国後、アルバータ大学における医療系ファブラボの最前線で「いま何が行われているのか」、松永准教授から報告を受けた井出学長は「3D技術の活用が、本学の将来にとって重要な研究課題になる」という確信を得たという。

※3 補綴:かぶせ物や差し歯、インプランドなどの人工物で歯の欠損部分を補うこと

※4 MMRM(Mixed effect Model for Repeated Measures):混合効果モデルによる反復測定

マイクロレベルの精度を実現する3Dプリンターと3Dスキャナを導入

アルバータ大学の医療系ファブラボでは様々な3Dプリンターが活躍していた。なかでも松永准教授が「ひとめぼれした」というのがストラタシス社製のインクジェット方式3DプリンターObjet260 Connexだった。「インクジェット方式は、硬質から柔軟、不透明から透明まで様々な材料特性を持つ3D模型を造形できます。解剖学の観点からは、透明樹脂により外側が透明になり内部が透けて見える模型ができるということが画期的でした。

また歯科医療ではマイクロ(ミリの0.001倍)の精度が求められます。Objet260 Connexは最小積層ピッチ16マイクロの高精細造形を実現できます」同大学で米国のストラタシス社から直接3Dプリンターを購入することも検討したが、「部品等が壊れた場合の保守を自分たちで行うと、何か月間も利用できなくなってしまいます。導入実績と保守面の対応を重視し、丸紅情報システムズさんから購入することにしました」

更に同大学は、ファブラボTDCの設置にあたり3Dプリンターの精度検証を実施するべく、丸紅情報システムズからGOM社製ハイエンド3DスキャナATOS(エイトス) を購入した。プロジェクターと2つのカメラを統合したATOSはより少ない回数で高精度に測定できる。精度検証では立方体、真球、厚さ1mmの薄い板の3Dデータを使って3Dプリンターで造形し、その造形物をATOSで測定。パソコンに測定データを取り込み、元の3Dデータと重ねてその誤差を検証した。「立方体、真球では高い精度を確認できましたが、薄い板では精度低下がありました。インクジェット方式は樹脂を紫外線で固めて積層するため、薄い板では中心から四隅に向かって変形が生じていました。3D造形物を用いる場合、薄い部分を検出しケアすることが必要となります。医療分野において3D造形物を利用する際は精度検証を行って材料の特性などを調べておくことが重要です。ATOSは歯科医療が求めるマイクロレベルの精度を検証できることが大きな利点となります」

基礎と臨床を結ぶ架け橋となるファブラボTDC

ファブラボTDCによる3D造形物を用いた症例は120件に及ぶ。松永准教授は透明な下顎骨の3D模型を手に取った。「ある患者さんの場合、CTスキャンのデータをもとに顎骨を透明、腫瘍を白色、神経はサポート材を残すかたちで3つに分けて3D模型を造形しました。通常この症例では顎骨を全摘出しますが、3D模型によって顎骨の後ろ側は残せるかもしれないという気づきが得られました。そこで、腫瘍をすべて摘出しながらも後ろ側を残すという方針で3D模型を切断し手術の計画を立てました」

顎顔面再建手術では切断した顎を一度取り出して、その顎に合うようにその場でチタン製のプレートを曲げてはめこみ、腫瘍により摘出した骨の代わりに移植骨を入れる。「予め3D模型に合わせてプレートを曲げておけば手術時間の短縮につながります。また患者さんの腰骨のCTデータで移植する骨の3D模型を造形し、どう切って組み合わせたら腫瘍を摘出した部分をカバーできるかを事前に試しておくことで確実かつスピーディに骨の移植手術が行えます」

3Dプリンターの歯科医療への応用で期待されているのが、入れ歯など補綴(ほてつ)への応用だ。人口歯を埋め込む土台となる義歯床(ぎししょう)は入れ歯の安定に重要なポイントとなる。同大学はATOSを使って通常の手順で作製した義歯床と、3Dプリンター(Objet260 Connex)で作製した義歯床を比較し精度検証を行った。

「GOM社の3次元データ検査ソフトウェアを用いて形状差分を比較したところ、3Dプリンターで作製しても従来の義歯床に近い精度を実現できることがわかりました。口の中に入れても安全安心な材料が普及すれば、3Dプリンターで入れ歯をつくる時代が到来するでしょう」同大学では学生が虫歯を削る実習にも3Dプリンターを活用している。通常、実際の歯をかたどりした模型を学生に渡し、歯科用器具を使って模範の削り方に近づけていく。「3次元で考えるように」と先生に言われても感覚をつかめない学生も多い。そこで3Dプリンターを使って、削る部分が透明、残す部分が白色の2色の歯の3D模型を作製。透明な部分を削っていくことで、まず感覚をつかむ。「触って感じることが大事」、学長室での井出学長の言葉が思い浮んだ。

医療の世界ではトランスレーションリサーチ(橋渡し研究)が注目を集めている。新しい医療を開発して臨床の場で試用。その有効性と安全性を確認し、日常の医療へ応用していく。「ファブラボTDCは基礎と臨床を結ぶ架け橋と考えています。ファブラボTDCに口腔外科の先生が来て、患者さんのCTデータから作製した3D模型を切断して解剖の先生と議論する。こうした光景が当たり前になってきました。手術に100%はありません。だからこそ3D技術を駆使し失敗のリスクをなくしていくことが大切なのです」

同大学は他大学の医学部・工学部からの依頼で3D模型を造形するなど共同研究にも積極的だ。ファブラボTDCを中心に医学・歯学・工学の連携の輪が広がっていく。歯科医療の未来がここから始まる。