丸紅情報システムズ株式会社 製造ソリューション事業本部モデリング技術部アプリケーション推進課スペシャリスト。Stratasys樹脂3Dプリンター、DesktopMetal金属3Dプリンターの国内外の活用情報収集発信、より良い活用方法提案、開発業務を主に担当。

新型コロナウイルスのことをこのコラムで書くのは3回目ですが、残念ながらまだトンネルの出口も見えません。お読みいただいている方の中、周辺でも感染されたり、様々な困難に合われている方にはお見舞いを申し上げるとともに、このようなときに3Dプリンティングの情報を発信している場合ではないとのお叱りを受けるかもしれませんが、このような時だからこそ平時と変わらず情報を集め、お伝えすることは止めるべきではないと考え、今回も続けたいと思います。

今回の件であらためて感じることは「情報」の大事さ、また難しさです。ウイルス専門家の詳しい情報もいろいろなルートで早く知ることができる一方、正しくない情報もデマも数と広がる速さは加速していると思います。

仕事の面では在宅勤務でもいろいろな方とネット会議が出来たり、普段とそう変わらない情報交換が出来ている一方、行って、現場現物を見て、会って話すことの大事さも日に日に強く感じています。2012年から毎年出張参加し、このコラムでも得た情報を毎年お伝えしていたアメリカの3DプリンティングカンファレンスAMUG(Additive Manufacturing Users Group)にも来週から行く予定でしたが、1年延期となりました。3Dプリンティングの最新情報やユーザーの生の声を聴ける貴重な機会ですが、致し方ありません。

一方、前回のコラムでもお伝えしましたが、3月6日に大塚商会様のオンラインセミナーにて「オフィスで使える高性能樹脂3DプリンターStratasys Fシリーズと活用方法とは?」というタイトルで生放送でお話をさせていただきました。このような状況にもかかわらず多くの方にご参加いただきました。

その他特に国内の会社からの「ウエブ展示会」や「オンラインセミナー」のご案内が増えているように思います。ストラタシス・ジャパン様でも最近動画サイトにて材料ごとの説明動画を配信されています。直近ではFDM材料2種についてでした。 https://youtu.be/__F5RSQkP0M

もちろん企業によっては社内規則で動画が見られない、文字、写真、動画ではよくわからない、情報が一方通行であるなど、インターネット経由の情報伝達の限界や良くない点もあると思いますが、今回のような状況ではとても有効な方法ですし、これからは平時であってもインターネット経由の3Dプリンティング情報の発信は増えるとともに、受ける側も常に正しく新しい情報を得て上手に活用することが求められるでしょう。

このコラムでも何度か触れたと思いますが、特に3Dプリンティングに関し海外先進地域からは既に日本とは比べ物にならない数のニュースがインターネットで発信されています。その中で筆者が最近日本のみなさんにも参考になると思った情報を1つ紹介します。

3DPRINT.COM

2020年3月10日付「3D Printed Jigs and Fixtures Can Help Boost your Productivity」(3Dプリント治工具、固定具は生産能力を高めるのに役立つ)

https://3dprint.com/264407/3d-printed-jigs-and-fixtures-can-help-boost-your-productivity/

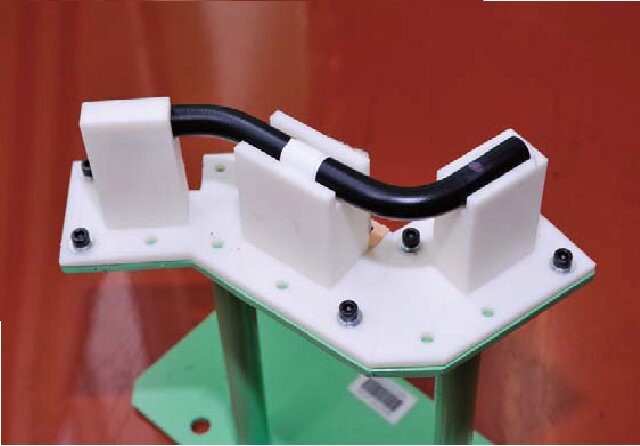

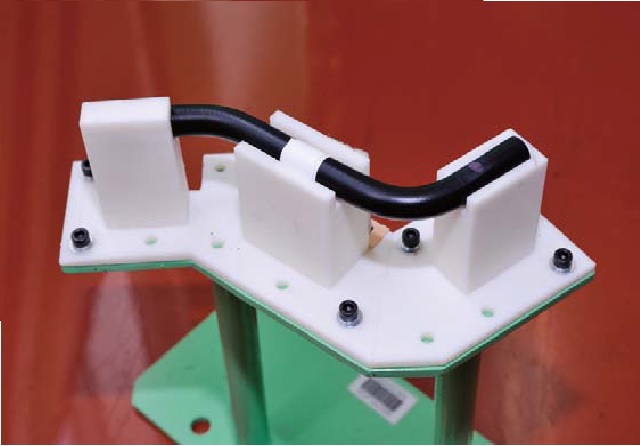

全文は書きませんが、(おそらく中国の)小型乗用車のブレーキシステムメーカーが、1台当たり6から8本の複雑に折れ曲がったブレーキフルードチューブの形状を検査する治具を必要とし、ある件で3mの長さの治具2セットを1週間で作らなければならず、それを(おそらく中国の)サービス会社に依頼した結果、Stratasys社3Dプリンター F900含むFortusを40台以上を使いABS-M30樹脂材料により、5日で納品されたとのことです。

加えて従来の切削による作り方との比較を示しています。(カッコ内は筆者注釈)

【作り方】

従来は柱を切削加工、1本ごとに寸法検査後ベースプレートに接着。今回は数本の柱を一体または一部分割して3Dプリントし、ベースプレートに(ボルトで?)固定。

【コスト】

従来と今回は大きく違わない。(どこまでのコストかわからない。こう書いている場合は3Dプリントの方が若干高いことが多い)

【工期】

切削加工では工期が長くかつ管理が難しく、プロジェクトの進行に影響が出る。3Dプリントでは工期が短く管理しやすく、進行に影響がない。

【難しさ】

切削ではチューブの複雑な曲がりの多さが治具の寸法検査と調節を難しくするが、3Dプリントでは複雑さがそれらを難しくしない。

【寸法精度】

切削では柱の継ぎ合わせにより精度が低い。3Dプリントでは顧客要求精度より高い。

【必要なデータ】

切削では2次元投影図と高さのマーキング(?)が必要。3Dプリントでは3次元データを(チューブから治具用に)作図が必要。

【使いやすさ】

切削では高比重の材料なので重く使いにくい。3Dプリントではスパース構造(FDM特有の中疎構造、くわしくはこちら)により軽く使いやすい。

以上のような使い方と利点は特に目新しいことは無く、弊社丸紅情報システムズ株式会社でもお客様事例としてホームページ内で十川ゴム様とヨロズエンジニアリング様の例を紹介しています。

十川ゴム様のブレーキホース検査治具

ヨロズエンジニアリング様のプレス部品検査治具

ただ、「自動車部品もブレーキチューブも作っていないし、こんな治具は使っていないから自分には関係ない」としてしまえば何も得られませんが、この事例から読み取って参考にできる点がいくつかあります。

・3Dプリンター全くまたは数多く持っていなくても、多数持っている社外のサービス会社に依頼して分散並行造形すればトータルで速く作れることがある

・プロジェクトやビジネスの遅れによる大きな損失金額を考えれば、3Dプリンティングの製造コストが従来より高くでも総合的には大きな利益になることがある

・3Dプリント品の寸法精度が切削+組み立てより良い場合がある

・製造コストに対して、使う際の「軽くなる」ことで得られる「ヒト」や「スピード」による利益も計算に入れて損得を考える

もちろんその他の海外の事例でも「日本には当てはまらない」場合もたくさんあります。上記の例でも日本には1社で50台ものStratasysプリンターを持ってプリントサービスしている会社はなく、同じことにはなりませんが、少し読み替えてみれば自らの役に立つ情報が得られることも多いと思います。

先週から新型コロナウイルスの感染の中心がヨーロッパに移ったとの報道がありましたが、世界的にも3Dプリンティングサービスやソフトウエアでトップであり続けている、ベルギーのマテリアライズ社から、興味深いニュースが届きました。

創業者でありCEOのヴァンクラン氏自ら動画で説明されていますが、感染を3Dプリンティングで少しでも減らせないかと、社内のドアノブを手で握らず、手首を使って開けられる補助具を設計、3Dプリントして取り付けたそうで、その3Dデータファイルは無料でダウンロード出来、各自で3Dプリントできるようにしたそうです。

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

同社も営利企業ですから広告的な狙いがあっても当然かと思いますし、すべてのドアノブにつけられるわけではありませんが、これが良いか悪いかは別にして、人の使いやすさを最優先にした設計を簡単に行い、世界中どこでもすぐにカタチにして使えるという、3Dプリンティングの価値を理解されているからこそこのような行動をすぐに起こし、発信されていることは見習う点もあると思います。

日本国内でも、パーソナルプリンターと軟質樹脂を使い、キッチンペーパーで簡易マスクを作るためのマスクひもを、耳が痛くなりにくく、見た目もかわいい形でカラフルに作って販売された方がいらっしゃいましたが、考えて、すぐ作って使うという速さは3Dプリンティングの価値の一つだと思います。

日本からも様々な情報発信はありますが、3Dプリンティングでは情報の受信も発信も先進地域見るとかなり少ないと見ています。今回の新型コロナウイルスにより人の移動による情報交換は更に減ることは避けられませんが、「情報後進国」にならないためにも、海外の情報もインターネットから積極的にとっていくことは、我々売り側だけでなく、使われる皆さんにもますます大事だと思います。

これからもこのコラムだけでなく、直接会うだけでなく、様々なルートを通じて情報交換をしていこうと思います。もしみなさんの中で3Dプリンティングのここが聞きたい、知りたいということがあれば、弊社のこちらのページからお問い合わせいただくこともできますので、ご活用ください。

また筆者も当面出張して直接お話しすることはできませんが、弊社で使えるネット会議システムがありますので、ご希望があれば同じくお問い合わせください。

まだしばらく不便や困難な状況が続きますが、まずはみなさまご安全に。

3Dプリンターのことなら

お気軽に当社へ

お問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

WEBでのお問い合わせ

カタログ/資料